Un autre prophète de notre temps: Ivan Illich

Juin 2023

On aurait pu choisir de parler plus largement d'Ivan Illich dans la Veille Culturelle tant c'est toute notre civilisation du 20e et 21e siècle dans ses lignes de forces majeures qui sont observées par cet esprit subtil et radical. Mais comme c'est au nom de sa foi chrétienne (… et même comme prêtre catholique) qu'il a développé toute la réflexion sur cette culture, j'ai choisi de le présenter dans cette Veille spirituelle à l'occasion de la publication renouvelée en septembre 2021 de l'un de ses best-sellers La Convivialité, aux Éditions du Seuil.

Qui est Ivan Illich?

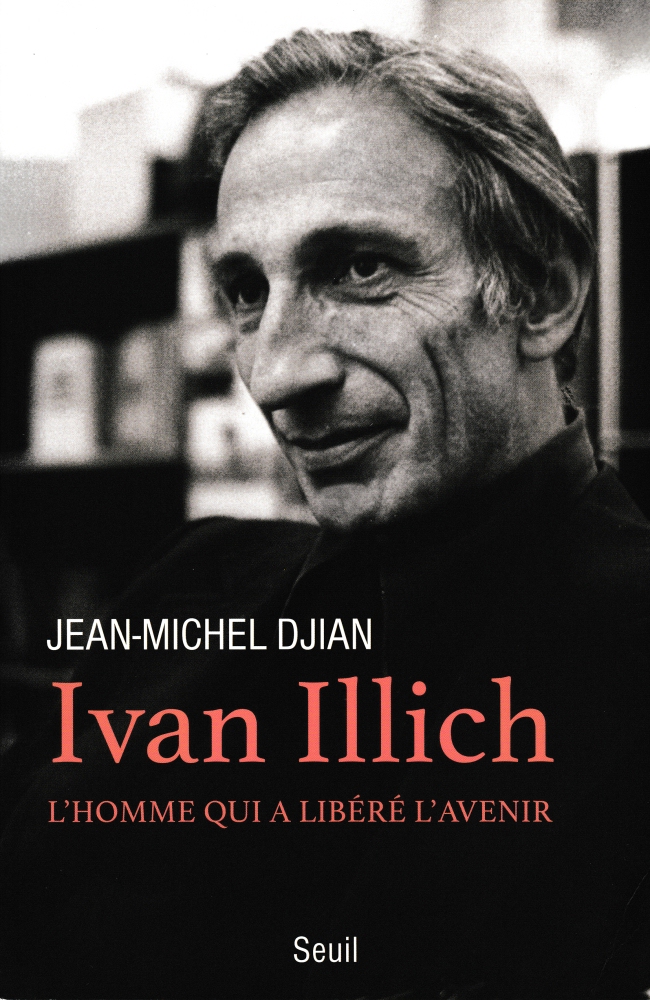

Pour le volume que lui a consacré le journaliste Jean-Michel Djian (Ivan Illich. L'homme qui a libéré l'avenir, Seuil, Septembre 2020), le philosophe Edgar Morin s'est exprimé comme suit en 4e page de couverture

Nul doute qu'en nos temps troublés, les idées d'Ivan Illich vont prendre un nouveau relief. Il y eût deux avertissements solennels en 1970 pour dévoiler cette course folle entraînant l’humanité vers le pire: le rapport Meadows sur la dégradation extérieure de la planète, et celui d'Ivan Illich dénonçant la dégradation intérieure de notre civilisation.

J'avais moi-même, dans les années 1970, été frappé par sa manière toute nouvelle de transgresser les idées reçues sur l'école, l'hôpital, les transports, pour mieux nous prévenir de leurs contre-effets, lesquels me sont apparus de plus en plus avérés. Alors que la société industrielle et consumériste avait trouvé son rythme, il fallait une certaine audace pour prévenir des effets pervers de la croissance et du pillage de la planète. On se souviendra aussi qu'on lui doit d'avoir prôné le mot “convivialité”, si peu usité à l'époque. Ce n'est donc que justice d'exhumer son œuvre et son destin en consacrant à Ivan Illich ce récit biographique inédit.

Un petit C.V.?

Ivan Illich naît à Vienne le 4

septembre 1926 dans un milieu aisé et aristocratique d'origine croate. Devant

la montée du nazisme et après la mort de son père au cours de la guerre 40-45,

sa mère avec ses trois enfants se réfugie en Italie où Ivan fait des études

ecclésiastiques à Florence et Rome. Là, il est repéré par le futur pape Paul VI

qui voudrait qu'il suive la filière diplomatique du Vatican.

Mais il préfère

son indépendance et part pour les États-Unis en 1951. Il y fait de la pastorale

et s'implique très intensément en faveur de la communauté porto-ricaine de

New-York.

Cela l'amènera à devenir Vice-Recteur de l'Université de

Porto-Rico.

Mais ses engagements sociaux et intellectuels le mettent en

conflit avec les évêques du lieu. Si bien qu'il émigre au Mexique où il fonde

le CIDOC (Centre Interculturel de Documentation) en 1961 à Cuernavaca, (100 km

au sud de Mexico).

Ce Centre devient un lieu d'ébullition intellectuelle

internationale dont les réflexions appuient toutes les recherches en cours dans

les chrétientés d'Amérique latine (et au-delà).

Par conviction, Illich

renonce au sacerdoce en 1969, mais sans abandonner le célibat ni un type de vie

ascétique et spirituelle.

Il ferme son CIDOC en 1976 et rentre en Europe où

il enseigne dans des universités allemandes. Il meurt à Brême (Allemagne) le 2

décembre 2002.

Voici comment son biographe décrit ses débuts

Diplômes en poche, Illich est ordonné prêtre en mars 1951. Il a 25 ans et s'en va chuchoter sa “première messe” à Rome, dans les catacombes, là où les premiers chrétiens persécutés se réunissaient pour prier. Un signe. Ses catacombes à lui, il les établira cette même année, de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui mettra un terme à la brillante carrière diplomatique que Rome et le futur pape Paul VI, Monseigneur Montini, lui promettaient.

Ça tombe bien, Illich n'est pas fait pour grenouiller dans les couloirs du Vatican, ni pour s'extasier devant des encycliques du représentant de Dieu sur terre. Encore moins pour administrer à la chaîne les sacrements. C'est un ascète habité par l'Évangile dans le texte, pénétré par le sens même de la Charité, c'est-à-dire “faire le bien d'autrui”. C'est écrit: il ne sera jamais un pilier de la Curie. Illich rumine déjà l'envie d’en revenir aux fondamentaux de la foi et d'en découdre avec une liturgie catholique qu'il devine à des années-lumières de son magistère (p. 25).

Si Jacques Maritain (et à travers lui, Thomas d'Aquin) sont parmi ses principales sources de formation intellectuelle, son esprit “scientifique” le met en contact avec d'autres sources qui orienteront une pensée et une parole visant d'abord notre vie en société

Partisan du concept d'”échelle humaine”, Leopold Kohr [rencontré en 1952 à Porto-Rico] est l'inventeur du small is beautifull […] Ses recherches consistaient à identifier ”la taille d'une population comme l'élément décisif des misères dont elle souffre”. Et d'oser la métaphore du gratte-ciel pour faire comprendre sa thèse: “Au fur et à mesure qu'on leur ajoute des étages, il faut ajouter des ascenseurs, jusqu'à ce que les étages inférieurs soient entièrement occupés par des cages d'ascenseurs”. Ce qui plaît à Illich, c'est la capacité de Kohr à expliquer les choses en dehors des canons idéologiques et scientifiques qui figent le raisonnement. Pour avoir, par exemple prédit dès 1950 la chute de l'URSS sur des hypothèses de taille, Kohr conclut qu' “un monde de petits États réglerait non seulement les problèmes de brutalité sociale et de guerre, mais résoudrait l'oppression et la tyrannie, c'est-à-dire ce qui fait pouvoir”. Dans le même ordre d'idées, en 1970, il chercha à démontrer que les “mensurations” géopolitiques de la Bretagne pourraient en faire un pays “viable et humain”. Une aubaine pour les indépendantistes qui ne se sont pas privés de le citer. (pp. 28-29)

Le premier livre publié en français au Éditions du Seuil en 1971 (Libérer l'avenir) donne le ton et les orientations développées dans les ébullitions du Centre de Cuernavaca. Tous les sujets chauds sont abordés et “mis en abîme”

À l'orée des années 1960, mieux vaut avoir un coup d'avance si on veut mettre en doute l'inéluctable en restant serein: le béton, les grandes villes, le goudron, la grande distribution, les grosses voitures et la télévision; l'école gratuite, obligatoire et laïque qui va tenir le rôle de phare des nations aussi, et un système de santé publique conçu comme la panacée. Et le profit bien sûr, qui, même à gauche, est déjà pensé par les plus pragmatiques de ses militants comme “un mal nécessaire”. L'espace politique pour penser en dehors des certitudes idéologiques qui structurent alors le monde industriel de l'après-guerre s'est réduit comme peau de chagrin. Rétrospectivement, on prend la mesure de l'effort consenti par quelques marginaux pour rebattre les cartes, esquisser un futur débarrassé du poids des préjugés, inventer une utopie qui n'en n'est pas vraiment une, se frayer un chemin où chaque pas supplémentaire est un jeu d'équilibre entretenu par des forces contradictoires. La clef de cette porte d'entrée improbable dans le paradigme indéfini de cette pensée iconoclaste? Le pamphlet, c'est-à-dire la mise en abîme radicale, décomplexée, cinglante et partagée de la connaissance. (pp. 84-85)

Comme s'il fallait mettre en mouvement la pensée politique à l'heure où, c'est désormais certain, la Terre posera pour l'humanité plus de problème qu'elle n'en résoudra. Illich avertit: “Les institutions créent des certitudes. Dès qu'on les accepte, le cœur s'apaise mais l'imagination est enchaînée, plus rien ne se passe”.

Il faut de l'abnégation pour rester optimiste. Ou, comme le disait Nietzsche “du chaos en soi pour enfanter les étoiles dansantes”. Il lui faut maintenant pour jouer les collapsologues avant l’heure, puis expliquer aux pessimistes en puissance dans des livres traduits dans sept langues, que l'espoir est permis. C'est ce que l'oracle a entrepris à Cuernavaca, avec, en guise de flèches, des mots à lui pour se faire comprendre, et une voix timbrée à l'accent germanique pour se faire entendre.

Ainsi en va-t-il des quatre autres pamphlets publiés entre 1970 et 1975: Libérer l'avenir, Une société sans école, Énergie et équité, La Convivialité, et enfin Némésis médicale. Au total cinq ouvrages majeurs que l'auteur défendra au fil du temps avec la plus extrême conviction … déclenchant polémiques et débats dès que la presse décidait d'en faire son miel et d'exciter les esprits. (p. 89)

Une société sans école

De l'enfance jusqu'à la fin de sa vie, c'est l'éducation qui, au sens générique, occupe à plein temps la conscience d'Ivan Illich. Et d'une certaine manière c'est Une société sans école en 1971 qui va lui donner la possibilité de précipiter l'organisation de sa pensée sur le sujet, et de la réduire aussi à un brûlot incompris. […] à la lumière de sa propre expérience pastorale, il cherche à comprendre pourquoi les États-nations choisissent de consacrer des sommes faramineuses à confiner une classe d'âge entre quatre murs. Pourquoi fabriquer une population docile, prête à l'emploi, quand il faudrait au contraire donner le goût de créer, de découvrir par elle-même et de s'affranchir du conformisme ambiant? […] Pour Illich… il existe un malentendu de départ sur l'école: “C'est en dehors des bancs de la classe que tout le monde apprend à vivre, à parler, à penser, à aimer, à sentir, à jouer, à jurer, à se débrouiller, à travailler” développe-t-il dans Une société sans école. À faire des rêves et en découdre aussi. L'école dispenserait, alors et uniquement, ce qui manque à cet apprentissage instinctif, naturel, vernaculaire, aléatoire et gratuit qui ne dépend pas d'elle, et un savoir formaté et utilitariste, estampillé par l'État, que seuls des diplômes reconnaissent. (pp. 90-93)

Et la suite?

Aux Amériques comme en Europe, on attend la suite. À peine Une société sans école réédité, c'est au tour d'Énergie et équité d'occuper la place, puis de La Convivialité, deux ouvrages majeurs qui , en pleine crise du pétrole, ne visent rien d'autre qu'à modeler finement la critique radicale de la société industrielle.

À pied les hommes sont plus ou moins à égalité, prévient Illich dans son nouveau pamphlet. Ils vont spontanément à la vitesse de 4 à 6km à l'heure, en tout lieu et dans toute direction, dans la mesure où rien ne leur est défendu légalement ou physiquement […]. Dès que les machines ont consacré à chaque voyageur plus d'une certaine puissance en chevaux-vapeur, cette industrie a diminué l'égalité entre les gens, restreint leur mobilité en leur imposant un réseau d'itinéraires obligés produits industriellement, engendré un manque de temps sans précédent. Dès que la vitesse de leur voiture dépasse un certain seuil, les gens deviennent prisonniers de la rotation quotidienne entre leur logement et leur travail”. Nous sommes au début des années 1970, à une époque où l'opinion, écologiquement insouciante, est étrangère aux effets pervers du confort matériel et industriel. (pp. 98-99)

La Convivialité

Destiné à un public plus large que ses précédents ouvrages, La Convivialité, publié en 1973, est assurément la meilleure synthèse de la pensée illichienne. […] Que propose le pamphlet de si différent de ses livres précédents? Une affirmation : “J'appelle société conviviale, une société où l'outil moderne est au service de la personne intégrée à la collectivité et non au corps des spécialistes. Conviviale est la société où l'homme contrôle son outil” … partant du principe que “l'école produit des cancres”, “la vitesse dévore le temps”, “la santé est une marchandise”: “Puisque la vie est malade de son environnement délétère, l'homme a besoin d'un outil avec lequel travailler et non d'un outillage qui travaille à sa place. Il a besoin d'une technologie qui tire le meilleur parti de l'énergie et de l'imagination personnelle et non d'une technologie qui l'asservisse et le programme.

Némésis médicale

Un livre culotté, en plein giscardisme triomphant (1975), qui vient défier le système de santé […]

Le fond de l'affaire est simple: l'entreprise médicale menace la santé. Pis, les gens seraient devenus “des consommateurs de soins impuissants à se guérir ou à guérir leurs proches”. La douleur, la maladie et la mort seraient devenues des stimuli pour permettre à une industrie médicale conquérante de poursuivre son “monopole radical” sur la vie, au détriment de l'autonomie des individus. …Il s'agit par l'enquête et la statistique de démontrer que la santé est “expropriée” de son patient; que seul le médecin sait; que la chaîne médicale s'est bureaucratisée à l'excès en accueillant un nombre pléthorique de spécialités, d'instruments sophistiqués, de professions hiérarchisées; que plus personne, patient comme médecin, n'est à même de savoir diagnostiquer la totalité d'un corps sans prendre peur et se cuirasser. (pp. 106-107)

En 1968, Herbert Marcuse écrivait dans L'Homme unidimensionnel: “Le nouveau conformisme, c'est le comportement social influencé par la rationalité technologique”. C'était toujours vrai en 1975 et ça l'est plus encore un demi-siècle plus tard, lorsque face à la pandémie du coronavirus il faudra faire assaut d'explications incertaines pour démontrer à la population que ni les médecins, ni les gouvernements n'ont de réponses scientifiques aux innombrables problèmes soulevés par la crise sanitaire. (pp. 109-110)

Si Illich reconnaît quelques années plus tard [1994ss] que son livre “a permis de ramener la médecine dans le champ de la philosophie”, s'il reconnaît à celle-ci la capacité de faire des “prouesses chirurgicales”, il pense néanmoins que la médecine aurait beaucoup à gagner à douter de son “infaillibilité papale”. Clergé, quand tu nous tiens!” (p. 113)

…Et les relations d'Illich avec la presse et les éditeurs sont parfois assez raides. Au Directeur de Paris Match, Robert Serrou, il dira un jour:

Les reporters sont comme les autres termites que sont les spécialistes, les clercs, les enseignants, les médecins, ces gens qui concourent à faire de l'homme moderne un consommateur sans âme et sans affect. Serrou, admirateur inconditionnel d'Illich, ne broncha pas. Il conclut même son article d'une affirmation quelque peu avantageuse: On n'a jamais pu bâillonner un prophète. (pp.122-123)

Le “politiquement correct” dans le viseur!

Le pouvoir est devenu vain, constatait Illich en 1999 en présence de son ami Lee Hoinacki, qui ajouta: “Le pouvoir politique démocratique a cette faculté diabolique de laisser penser qu'il peut prendre en main le destin de peuples qui, du coup, se déresponsabilisent”. Vingt ans plus tard, les mêmes réformes scolaires, hospitalières, pénitentiaires et urbaines n'en finissent pas de patiner tandis que la fièvre complotiste et criminelle des réseaux sociaux atteint des sommets. À cause ou grâce à des chaînes d'information continue au summum de leurs performances éditoriales, les peuples découvrent l'étendue du champ de mines qui dévaste le périmètre intérieur des prérogatives gouvernementales, qu'elles soient de droite ou de gauche. À force d'avoir cédé à la pression démocratique de la transparence, du temps court des mandats politiques et d'une révolution numérique pensée comme un événement messianique, le cœur universel du pouvoir s'est arrêté de battre au rythme des saisons, des passions et des populations. Il est devenu froid. Sa seule obsession est de contenir au mieux les peurs et de les gérer au gré des calamités climatiques, sanitaires, agricoles, industrielles, technologiques ou sociales qui perturbent la bonne marche du pays. (pp. 144-145)

À l'occasion d’un hommage appuyé rendu à Jacques Ellul le 13 novembre 1993 à Bordeaux, et bien avant qu'on en arrive à ces extrémités, Illich relevait: “Les hommes modernes sont tellement terrorisés par le réel qu'ils se livrent à d'atroces débauches d'images afin de ne pas le voir”, signifiant par là que l’œil devient tellement dépendant des écrans que notre imagination comme notre liberté de penser par nous-mêmes se sont étiolées ou perverties. C'est “le show qui nous gouverne” dit-il, c'est lui qui nous isole et nous prive de saisir la réalité pour ce qu'elle est dans ses infinies subtilités. […] …cela a réduit la pensée politique à peau de chagrin. Illich ne dit rien d'autre à David Cayley à l'automne 1996 quand il dit “entrevoir la fin du politique”. Plus qu'une déception, le pouvoir est alors perçu comme l'incarnation parfaite de la fuite en avant, le creuset fécond d'une métaphysique de la puissance publique entièrement orientée vers la gestion algorithmique du présent (pp. 145-146)

À la fin des années 90, Illich avoue avoir sous-estimé le degré d'aliénation des peuples, l'impuissance incommensurable du politique, le cynisme invraisemblable des puissants, la mathématisation infernale de la société

Comment ne pas voir que notre monde actuel est complètement déjanté par rapport à toute époque historique antérieure? Plus je tente d'examiner le présent dans une perspective historique, plus il m'apparaît troublant, incroyable, incompréhensible: il m'impose un ensemble d'axiomes dont je ne vois le parallèle dans aucune société passée et déploie une horreur, une cruauté et une dégradation absurdes et sans précédent dans l'histoire. Un exemple en est la polarisation des revenus au cours des vingt dernières années. Les 350 individus les plus riches de la planète gagnent à eux seuls autant que les deux tiers les moins favorisés de la population mondiale. Ce qui m'inquiète, c'est moins cette criante disparité que le fait que ces deux tiers ne peuvent plus vivre à l'écart de l'argent comme ils pouvaient encore le faire il y a trente ans, quand bien des choses n'étaient pas monétisées et quand l'économie de subsistance fonctionnait encore, et alors qu'on ne peut plus aller nulle part sans devoir acheter un ticket de bus et que l'on ne peut plus faire la cuisine avec le bois qu'on ramasse mais que l'on doit acheter son électricité. On a travesti l'amour en une demande de services. (pp. 158-159)

Et l'écologie planétaire?

La veille du Sommet [de Rio de Janeiro (3-14 juin 1992)], on peut entendre Illich sur une radio allemande rappeler que, pour être efficace, un rassemblement ne doit pas dépasser un certain seuil de participants. Il souligne que la “contre-productivité” [un concept créé par lui] d'une telle grand-messe est partie prenante de son échec, et qu'il y a de la part des États une insoutenable légèreté à faire comme si on pouvait changer la réalité effervescente du monde à coups de déclarations et de bonnes intentions […] L'avenir de la planète est bureaucratiquement confisqué par les politiques et les experts. Elle n'est plus défendue par ceux qui l'habitent. “Il ne faut rien attendre du pouvoir, sinon c'est cuit” me confiera-t-il en 1999… (p.162)

Vers la culture numérique

Si dans les années 1977 à 2001,

Illich produit une série d'autres petits livres: Le chômage créateur;

Le

Travail fantôme; Le Genre vernaculaire; H²0, les eaux de l'oubli;

Du lisible au

visible; Dans le miroir du passé; La perte des sens… c'est l'époque, après la

fermeture de son Centre de Cuernavaca où il reprend aussi des études d'histoire

théologique autour de la personnalité et des écrits de Hugues de Saint-Victor

(12e siècle) et de son Didascalion.

Il réfléchira jusqu'à sa mort à

l'évolution de la communication humaine. Notamment à travers les trois titres

majeur Du lisible au visible (1991); Le miroir du passé (1994);

La perte de

sens (2001).

Son postulat

Après des siècles de lecture chrétienne, la page se transforma soudain de partition pour pieux marmotteurs en un texte optiquement organisé par des penseurs logiques. À partir de cette date (XIIe siècle), un nouveau genre de lecture classique devint le modèle dominant de la forme la plus haute de l'activité intellectuelle.” La méditation d'Illich sur la survivance d'un mode ascétique de lecture l'a conduit à affronter une menace qu'il nomme “l'analphabétisme informatique”. Alors que le présent fourmille d'indices visant à rendre secondaires le silence et la solitude, il cherche à dénouer le seul problème qui se pose aux nouvelles générations: “Comment à l'âge de l'ordinateur rester éveillé?” Dans le précipité de modernité en train de se nouer sous ses yeux autour des technologies de la communication, Illich voit dans son “miroir du passé” matière à critiquer l'université telle qu'elle est advenue, une institution “qui se pare d'un manteau de modernité” pour mieux préparer les esprit à l'adopter. (pp. 183-184)

Dans les années 1980, il va distiller son explication du monde à l'aune de ses avatars. Avec humour, il rappelle que les livres sont sa vraie patrie, qu'ils sont des alliés silencieux avec qui il s'exile, et que l’œil et l'imagination en sont les premiers vainqueurs. Mais les écrans qui le menacent sont en revanche autant de subterfuges éducatifs pour transformer le plaisir d'apprendre et de jouer en une source d'aliénation dont on ne veut pas anticiper les supplices. Il cite régulièrement et plus facilement Merleau-Ponty que McLuhan pour souligner à quel point la “cybernétique” est un oiseau de malheur. Illich a cru à l'éclosion de cyborgs […] Au milieu des années 1990, il s'employa, de toutes les manières possibles, à agiter l'épouvantail de cet être humain qui aurait reçu “des greffes d'outils mécaniques ou électroniques pour exister”.“Il avait très tôt pressenti, se souvient l'un de ses éditeurs au Seuil, Jean-Claude Guillebaud, l'horreur que représentait l'éviction du corps par la pensée cybernétique”.

Un humaniste chrétien?

C'est un humaniste contrarié qui rêvait de bâtir un monde à l'image de l'Évangile, débarrassé de sa pente naturelle vers la haine. Il n'est pas pour autant utopiste au sens fouriériste ou saint-simonien du terme. C'est un pragmatique pétri par sa foi. Son geste se rapproche de celui de Thomas More, qui rédige en 1516 L'Utopie ou Le Traité de la meilleure forme de gouvernement. Comme Illich, le philosophe anglais, qui finira décapité, est un fervent catholique. Tous les deux à quatre siècles de distance, pensent que l'Église fait obstacle à la justice sur terre. Mais à la différence de Thomas More, qui projette sur une île imaginaire un idéal de société païenne débarrassée des miasmes d'une morale évangélique pervertie, Illich se confronte au réel en cherchant à convaincre ses semblables qu'ils peuvent lutter pour contrarier cette injustice hors de la littérature. Il ne cherche nullement à inventer une “utopie” (“nulle part” en grec) mais au contraire à créer sur cette planète Terre qui nous héberge des conditions de vie qui la respecte, elle et ses habitants. […] Peut-on faire œuvre d'utopie au 20e siècle, alors que très tôt les doutes s'installent sur la mise en œuvre du socialisme à Moscou, Cuba ou Pékin? La chute du mur de Berlin en 1989 va sonner le glas d'une utopie marxiste à laquelle Illich n'a jamais accordé aucun crédit, trop pétri de culture humaniste pour penser un instant un monde meilleur affranchi du récit biblique. C'est ce que ses détracteurs n'ont pas compris. Ce qu'Illich condamne au premier chef, c'est l'aveuglement, l'incapacité des pouvoirs à convoquer le passé pour comprendre les raisons des drames qui se reproduisent. (pp. 190-191)

Quand il tente d'expliquer dans ses conférences que la société de consommation n'a aucunement libéré la femme mais qu'elle a récupéré sa force de travail domestique au profit du capital, il demeure incompris. (p. 194)

Mais un pourfendeur de la “culture électronique”!

Il lui fallait en débattre, quitte à apparaître comme le prophète de malheur le plus anticonformiste qui soit. Il lui fallait solder une fois pour toutes la question fondamentale de la technique, si bien posée par son ami Jacques Ellul. Il lui fallait, enfin, profiter de ce changement de siècle pour finir de régler son compte à son meilleur ennemi: l'ordinateur, la nouvelle victime promise à son opprobre. Malgré les indéniables vertus que cet outil technique révèle, Illich ne lui en reconnaît aucune. Dans son esprit, il est l'outil fatal qui va précipiter la civilisation dans les abysses. En attendant, le voilà aux prises avec un objet technique qui concentre “dans une enveloppe plastique” la totalité de ses recherches. “L'internet”, comme il nomme le web, est en passe de devenir le “monopole radical” de transport de l'information et de diffusion de la pensée. (pp. 196-197)

En mars 1982, dans le colloque du Asahi Shimbun où on lui avait demandé de faire un long développement introductif sur “la science et l'homme”, Illich ne peut s'empêcher d'affirmer: “les machines électroniques ont ce pouvoir définitif de forcer les hommes à communiquer avec elles”. Il prédit que les “outils” premiers de la modernité (voiture, télévision, électroménager, sonorisation…) ne sont rien en face des monstres que sont les ordinateurs. Son jugement est si péremptoire et rapide que son public se met à douter de ses arguments. Il affirme sans nuance, mais sur la foi d'enquêtes maintes fois croisées, que les ordinateurs créent une redoutable dépendance. Leur utilisation quotidienne va conduire les hommes à ne plus être qu'”indolents, impuissants, narcissiques et apolitiques”. […] Mais lorsqu'il prend le temps d'aligner les arguments cognitifs, il y a bien peu d'éducateurs et de politiques pour le croire: les ordinateurs ne sont encore que des “outils” au design avantageux, exotiques et efficaces, des jouets pour certains.

[…] Illich pressent que le caractère convivial du premier Macintosh, qu'Apple célébrera deux ans plus tard, va marier les contraires: créer du plaisir et de l'efficacité tout en cultivant sans répit l'aliénation de son utilisateur. En 1949, Georges Orwell, … l'avait imaginé, dans 1984, il mettait Big Brother sur orbite. Pour Illich, qui s'y réfère souvent, Orwell anticipe vraiment la réalité … Que dit de si important le personnage dénommé O'Brien dans 1984: “Le pouvoir consiste à déchiffrer l'esprit humain que l'on rassemble ensuite sous de nouvelles formes que l'on a choisies”. Illich fait sienne cette affirmation en rappelant dans La Perte de Sens que “cette fable est celle d'un État qui s'est transformé en ordinateur, et d'éducateurs qui programment les gens pour qu'il n'y ait plus chez eux cette distance entre le “moi” et le “je” qui s'est épanouie dans l'espace alphabétique …en réalité, nombreux sont ceux qui aujourd'hui admettent que l'image d'eux-mêmes et de leur place dans le monde, c'est l'ordinateur. Sans bruit et sans résistance, ils passent du domaine mental de l'alphabétisme à celui de l'informatisation. (pp. 198-199)

L'amour comme fondement ultime de la vraie connaissance?

Lorsqu'il était Vice-Recteur à Porto-Rico, Illich avait acquis la conviction que “l'amitié éclairée est la seule antidote possible à une vie universitaire étouffée par la quête professionnelle du savoir objectif”. Il l'assénait sans cesse, au risque de lasser. “La vérité, j'en suis maintenant certain, ne peut prospérer hors d'une atmosphère de confiance mutuelle, c'est-à-dire là où la condescendance est exclue, et où seule existe une hospitalité fondée sur la générosité de l'hôte, dans les deux sens du terme. Je vous le redis, mes amis: la renaissance d'une quête éclairée de la vérité est nourrie par une amitié austère, plutôt que par des systèmes”. (p. 227)