Professionnaliser les soins de la fin de vie

Juillet 2024

Face à la problématique de légalisation d'une forme de suicide assisté, on connaît en France, mais également très largement en Allemagne, un large développement, encore inégal et insuffisant, des soins de fin de vie …avec une connaissance de plus en plus professionnelle des ressorts physiologiques mais aussi psychologiques (…et très largement “humains” ou “humanistes”) de la fin de vie.

Dr. Jean‒Marie Gomas et Dr. Pascale Favre, Fin de vie: peut‒on choisir sa mort? L'euthanasie n'est pas LA solution, Préface de Marie de Hennezel, Artège, Paris, avril 2022, 256 pp.

Commençons par la Conclusion qui résume bien le propos des Auteurs

La tentation euthanasique est respectable. Instinctivement, beaucoup d'entre nous préféreraient mourir rapidement, sans s'en apercevoir. Une solution idéale en quelque sorte. Mais la mort n'est pas un “problème” auquel on répond par une “solution”. Elle appartient au chemin de vie de l'homme et le mourir se révèle un processus riche d'inattendus jusqu'aux tout derniers instants. L'idée apparemment séduisante de la mort programmée réduit l'homme à son corps biologique, occultant les fluctuations de ses mécanismes psychologiques et l'infini de sa dimension spirituelle. (p. 229)

L'incompatibilité entre le soin palliatif et la pratique euthanasique s'enracine dans la pratique du soin. Ce sont deux positions radicalement autres, qui mobilisent des énergies opposées pour des trajectoires contraires. La prise en charge palliative adaptée d'un patient, toujours inventive, est l'antithèse absolue de l'exécution du protocole standardisé d'une injection euthanasique. (p.230)

Et, avant tout, il faut clarifier les vocabulaires: euthanasie, suicide assisté, sédation(s)

Pour illustrer la confusion imprégnant le sujet, un député ayant voté favorablement le proposition de loi le 8 avril 2021, a affirmé ensuite que jamais il n'aurait accepté de voter pour une euthanasie! Il imaginait “l'aide médicale à mourir” comme la possibilité d'un accompagnement médical permettant le soulagement des symptômes graves, ce qui, dans la réalité, est la définition même d'une “sédation profonde”. Si la “sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès” apparaît comme une véritable assistance à l'apaisement de la fin de vie, elle n'est pas l'administration de la mort qu'est l'euthanasie. Ce grave malentendu confirme l'exigence absolue d'utiliser des termes précis.

L'euthanasie est l'administration directe de la mort par un tiers.

Le suicide assisté est la participation active à la mort d'une personne qui se donne la mort elle‒même.

Dans un cas comme dans l'autre, si la mort est bien au rendez‒vous, il ne s'agit ni d'un soin ni d'un acte médical. (p. 30)

En cette matière, il s'agit avant tout du regard que l'on porte sur la mort

Dans notre société cette mort est difficile à parler, à penser même, comme si son évocation était susceptible de la faire survenir. Psychologiquement, notre mort ne nous est pas représentable. Touchant au mystère, elle ouvre à un inconnu radical.

Dans l'intimité et souvent dans une forme de secret, elle peut être envisagée sous l'angle des dispositions successorales, comme une forme de matérialité qui organise la trace. Mais depuis son éloignement des références religieuses, l'amoindrissement des aspirations en un au‒delà et l'étiolement des attentes d'une vie future, la mort se montre rétive à pénétrer notre langage. […] Dans cette difficulté devant l'inéluctable qui se profile, l'entourage souvent baisse les yeux pour ne pas laisser voir son inquiétude. Chacun se recroqueville sur sa propre souffrance, englué dans une conspiration du silence qui brouille l'authenticité des relations. Dans le débordement émotionnel d'un tel moment, il est bien difficile de rester soi‒même. Pourtant, à rebours des exigences de la société contemporaine, l'acceptation de la tristesse, de la colère parfois, de la peur aussi, ainsi que leur mise en mots sont toujours une aide pour le patient comme pour les proches. Un vrai partage réclame de la sincérité et ce temps ultime peut être l'occasion d'échanges d'importance majeure. (p. 42‒43)

Pouvoir exprimer à l'avance ses “volontés” peut aider tant à la prise de conscience qu'à éviter des malentendus ultérieurs

Pour répondre à la volonté de maîtrise de chacun sur sa propre vie et permettre d'exprimer d'avance ses désirs quant à une prise en charge ultérieure, la loi a organisé la faculté de rédiger des directives anticipées, ainsi que la possibilité de désigner une personne de confiance. Dans une certaine mesure, la crainte de handicaps futurs ou de détériorations majeures de l'état de santé peut trouver à travers ces procédures l'assurance d'être entendu dans ses souhaits malgré une impossibilité ultérieure de s'exprimer. (p. 57)

Les auteurs font alors le tour des attitudes correctes postulées par l'approche “palliative”. Qu'est‒ce qui correspond le mieux aux vrais besoins de celui ou celle qui va mourir?

Marie de Hennezel rapporte la définition d'une “mort dans la dignité” qui lui a été donnée par une femme de 90 ans qu'elle interrogeait à ce sujet: Je voudrais une mort apaisée, dans mon lit à moi, pas à l'hôpital. Je voudrais qu'on soit autour de moi et qu'on me dise des mots d'amour, qui me donnent la force de mourir, qu'on me touche avec des gestes doux et calmes, qu'on me laisse glisser dans la mort sans me forcer à manger si je n'en n'ai plus envie. Je veux sentir la vie autour de moi, les enfants bouger, les gens parler, et, si je souffre, qu'on me donne ce qu'il faut pour que je n'aie plus mal. C'est ça, pour moi, mourir dans la dignité” (p.88).

Et les soins palliatifs devraient répondre à ce type de souhaits:

“Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire médicalisée, en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance physique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir l'entourage des personnes en fin de vie. Ils désignent l'ensemble des soins et des stratégies prodigués à un patient qui ne peut plus guérir de sa maladie ou de son état. (p. 89)

Sans oublier aucune dimension

La dernière dimension est celle de l'accompagnement spirituel. L'approche de la mort réveille habituellement des questionnements majeurs. Si la demande d'intervention d'un agent du culte (rabbin, prêtre, pasteur, imam,…) est devenue plus rare, les questions existentielles n'en disparaissent pas pour autant. La prise en considération de ces besoins demeure capitale. (p. 94)

Et, dans le descriptif de cette attention à tous les aspects, la proximité physique semble capitale quand elle est possible (ce qui est majoritairement le cas)

Toutes les approches qui permettent une amélioration du bien‒être du malade doivent être proposées. Cette prise en compte du corps de l'autre est au cœur même de la relation thérapeutique. Jusqu'au bout de la vie, la douceur du toucher peut se révéler riche de réconfort. (p. 146)

Et derrière tout cela, il y a une vérité sociologique dont il faut clairement assurer la réalité et l'évolution, surtout dans nos pays

Le vieillissement. […] Cette étape de la vie est caractérisée par une très grande hétérogénéité. Les gériatres distinguent ainsi les personnes robustes (70%) vivant une vieillesse réussie, les personnes fragiles (20%) présentant des risques et les personnes dépendantes (10%) en raison d'un vieillissement pathologique. Le Centre d'analyse stratégique fait la distinction entre les “personnes âgées” ou les “aînés, désignant les plus de 75 ans, et le “grand âge” désignant les plus de 85 ans. Si l'espérance de vie dans les sociétés occidentales est actuellement de 75 ans pour un homme et 85 ans pour une femme, la France compte actuellement plus de trois millions de personnes de plus de 85 ans. (p. 177)

Avec une vision sociétale que l'on peut interroger

La fragilité et la vulnérabilité du patient âgé se heurtent à la valorisation contemporaine de la performance, qui peine à entendre que cette vie‒là, si différente dans son rythme et dans ses attentes, vaut toujours la peine d'être vécue. Le rôle de transmission du savoir et des traditions qui était dévolu aux anciens s'est estompé au profit de communications nouvelles contribuant à leur exclusion du monde moderne. Le discours des économistes sur le poids de leur improductivité et le coût du maintien de leur santé peut être vécu comme un reproche, accentuant le sentiment de devenir un fardeau pour l'entourage.

La société tout entière est impliquée par le regard qu'elle porte sur le vieillissement que chacun vivra à son tour. Elle doit aux personnes âgées une cadre de vie soutenant qui ne mobilise pas seulement les acteurs de la santé. À défaut, l'isolement dans lequel certains vieillards sont reclus ne peut que stimuler des demandes de mort anticipée. (p. 179)

Le maintien d'une vie relationnelle demeure encore et toujours le moteur essentiel. L'observation des populations particulièrement riches en centenaires dans le monde montre que l'une des caractéristiques communes est la solidarité qui règne autour d'eux. Ils s'épanouissent dans une communauté au sein de laquelle toutes les générations cohabitent, les plus âgés conservant au long cours une activité à la mesure de leurs capacités… (p. 181)

Et que sait‒on des phases “finales” pour les affronter ou aider à les affronter en connaissance de cause?

Le patient en fin de vie qui se trouve dans une phase de coma conserve la faculté d'entendre la musique, de percevoir les voix, de sentir le toucher, de repérer les variations de température, voire d'une certaine manière de ressentir la nature de l'ambiance qui règne dans sa chambre. Malgré son incapacité à s'exprimer, il conserve – partiellement tout au moins – sa sensibilité et peut réagir de manière sommaire à des stimulations sensorielles. La perception parvient aux zones du cerveau concernées par le traitement de l'information, mais le patient n'est plus en état de l'analyser de manière consciente ni de réagir de manière adaptée, ce qui exclut la possibilités d'échanges verbalisés. (p. 185)

Les soins d'hygiène sont poursuivis, mais nutrition et hydratation sont le plus souvent devenues inutiles en cette fin de vie imminente. Au cours de cette étape, toutes les approches non médicamenteuses de la prise de charge conservent leur intérêt. L'altération de la vigilance n'exclut jamais le bénéfice d'un environnement chaleureux: la parole des personnes proches, l'écoute d'une musique aimée, le contact d'un geste de tendresse confèrent à l'accompagnement une profonde humanité. Une forme de communication persiste, à d'autres niveaux de conscience, d'âme à âme, à l'image de ce qui intervient dans certaines relations thérapeutiques comme l'hypnose. La vie est encore là et, dans tous les cas, le cerveau garde sa part de mystère. Le temps appartient au patient, suspendu à son lâcher‒prise final. (p. 186)

Les Auteurs signalent encore le danger de trop rapprocher les problèmes de prélèvements d'organes (…ils se greffent mieux s'ils sont pris sur un “vivant”) des questions de fin de vie. Une problématique qui permet de revenir sur une phrase de leur conclusion déjà citée

L'idée apparemment séduisante de la mort programmée réduit l'homme à son corps biologique, occultant les fluctuations de ses mécanismes psychologiques et l'infini de sa dimension spirituelle. (p. 229)

Régis Aubry, Penser la fin de vie. Interroger la mort pour chercher un sens à la vie., Le Cavalier bleu Éditions, avril 2024, 152 pp.

Étonnamment et sans le citer, l'Auteur commence presque par le précepte donné par Saint Benoît parmi les outils du “bien vivre” proposés à ses moines

Enfin, la fin de vie, ce peut être aujourd'hui. La mort est souvent imprévisible et chaque jour peut être le dernier. Vivre chaque jour en n'oubliant pas la mort donne une dimension différente à la vie, au sens de la vie, aux valeurs à porter… Chaque jour est en quelque sorte “le premier jour du reste de ma vie”! (p. 26)

La présentation de Régis Aubry, même si elle recoupe largement tous les thèmes soulevés par l'ouvrage précédent, donne l'impression d'un message plus systématique et scientifiquement mieux structuré. Il renforce et nuance les propos déjà perçus et “étoffe” donc la réflexion!

Médecine régénératrice

L'Auteur ajoute aux visions du livre précédent, les avancées de la médecine régénérative qui pourrait modifier la façon dont se structurerait les fins de vie

Il pourrait toutefois apparaître d'ici quelques années, une véritable médecine régénératrice, capable de réparer les organes malades grâce à des “tissus médicaments” à base de cellules souches redifférenciées. Présentes un peu partout dans l'organisme, mais particulièrement nombreuses dans le sang de cordon ombilical et dans le placenta, les cellules souches possèdent une qualité unique: elles ont conservé leur aptitude à se différencier, à devenir du muscle, du sang, des neurones …c'est‒à‒dire à s'intégrer à un organisme constitué dans lequel l'un ou l'autre de ces types cellulaires viendrait à manquer. Ces cellules sont ou seront en quelque sorte des usines à fabriquer des pièces de rechange pour des organes usés ou malades. Des cellules souches ont même été retrouvées au niveau de la peau de personnes centenaires par une équipe de recherche de Montpellier en 2011, ce qui laisse penser que les possibilités de médecine régénératrice sont accessibles même à la fin de la vie. Plus encore, des cellules souches ont été réanimées 17 jours après un décès par une équipe française de l'Institut Pasteur en 2012, ce qui ouvre la porte au prélèvement post mortem de cellules quiescentes ou dormantes … Et, un autre axe de développement concerne le clonage humain … à ce jour toute manipulation du génome humain …est interdite dans le cadre des lois de bioéthique et, sur le plan international, par la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine signée à Oviedo en 1997, et ratifiée par la France en 2011. […] On voit bien, en conclusion, que, si la vie humaine est a priori faite pour s'arrêter, il est possible demain que l'homme contribue lui‒même à changer cela; il est toutefois absolument nécessaire d'interroger les conséquences éventuelles de ces avancées techniques et scientifiques qui ne seraient pas forcément un progrès. […] L'homme pourrait en venir à tuer parce qu'il serait devenu immortel! Peut‒être est‒il plus sage d'accepter sa finitude… (pp. 32‒35)

Quand est‒on effectivement “mort”?

Il est toutefois à noter que, si la mort est définie par l'arrêt du fonctionnement du cerveau dans la plupart des pays occidentaux, ce n'est pas admis partout. Ainsi, au Japon et dans l'État du New Jersey aux États‒Unis, pays scientifiquement en pointe, la mort cérébrale n'est pas admise comme étant la définition de la mort. Celle‒ci reste définie par l'arrêt cardio‒respiratoire. (p.38)

Certains pensent que ces vies [inconscientes] n'en sont pas parce qu'ils considèrent que l'existence se définit par la conscience. La mort peut‒elle être un jour définie par l'absence de conscience? Il y aurait ainsi “des morts” qui respirent spontanément, ont le cœur qui bat et donc des organes qui fonctionnent. La plupart des spécialistes en neurosciences s'accordent pour affirmer que la conscience procède de deux dimensions: la première est associée à l'état d'éveil, la seconde caractérise davantage le fait d'avoir connaissance de sa propre existence, à travers un réseau de sensations, de sentiments et d'émotions. L'état d'éveil est lié au tronc cérébral, une partie du cerveau qui relie le système nerveux à la moelle épinière. La conscience dite “réflexive”, qui concerne la connaissance de sa propre existence, semble dépendre de zones différentes du cerveau (en particulier certaines aires du cortex cérébral, certaines zones plus profondes que l'on appelle les noyaux gris à l'intérieur du cerveau et des réseaux de connexion entre ces structures). Ainsi, on mesure combien la définition de la mort, qui semble simple a priori, ne l'est pas autant que cela. Cette définition varie dans le temps et pourrait encore évoluer, posant des questions éthiques très complexes. (p.41)

La mort a toujours une dimension “relationnelle”

La mort d'un proche dans une situation de souffrances non calmées par des traitements de la douleur par exemple, est un véritable psychotraumatisme. Celui qui a vécu un tel événement assimile souvent “le mourir” à ce qu'il a vu, à ce qu'il a ressenti et c'est ainsi que certains ne peuvent pas imaginer la mort autrement qu'associée à cette vision. D'où l'impérieuse nécessité de développer les soins palliatifs qui contribuent à atténuer les souffrances de la fin de vie en traitant les symptômes d'inconfort comme la douleur et en accompagnant les personnes dans leur souffrance existentielle. (p.46)

La souffrance est atténuée par la présence d'autrui. Et ceci est important à considérer lorsqu'en miroir de cela on constate dans notre société que les solitudes augmentent comme en témoigne le baromètre publié par les Petits Frères des Pauvres “Solitude et isolement quand on a plus de soixante ans en France” (2e édition, 30.09.21). La fin de la vie devrait nous obliger, par solidarité, à penser l'accompagnement de toute personne. Finir sa vie exige de ne pas être seul, ce qui ne signifie pas être envahi par autrui mais ne pas être abandonné. Rien n'est plus dramatique, en effet, que d'apprendre que des personnes sont décédées sans que quiconque s'en soit rendu compte… (p. 48)

Problème interpersonnel, la mort doit dès lors être encadrée légalement …comment?

On voit bien ainsi que le cadre légal est important sur le plan collectif, qu'il évolue à mesure que notre société évolue dans son rapport à la mort, mais qu'il ne peut être une réponse à des situations par essence individuelles. L'application de la loi, quelle qu'elle soit, ne suffira jamais à garantir une qualité de vie et plus encore à donner un sens à la fin de vie. Cela nécessite la possibilité d'accès pour toute personne à des soins palliatifs. C'est l'objectif de la loi du 9 juin 1999 qui vise à garantir l'accès aux soins palliatifs et oblige à une offre de soins palliatifs ainsi qu'à une équité dans l'accès à ces soins. Cela nécessite également la possibilité pour les proches de la personne en fin de vie d'être présents, disponibles, et induit donc des formes d'accompagnement solidaires de ces personnes. Cela devrait aussi imposer, à ce moment ultime de la vie, que le droit soit bien entendu respecté, mais qu'il puisse parfois s'adapter à la singularité des situations. (p. 81)

Mais…

Finir sa vie dans un hôpital, quand bien même on la finit dans une unité de soins palliatifs où tous les soignants sont attentionnés et vigilants au confort, ne fait pas forcément sens. Finir son existence loin des siens, loin du lieu où l'on a vécu, ce n'est probablement pas vivre cette fin de vie en investissant là encore la question du sens. C'est tout l'enjeu paradoxal du développement des soins palliatifs que ne pas les réduire à la question des unités de soins palliatifs et d'aborder la question de la non‒surmédicalisation de la fin de vie […] Il paraît donc important que l'on réfléchisse au lieu de la fin de vie comme devant être un lieu central, très important pour faire sens à la vie. Il est probable que le domicile, quand celui‒ci est investi pendant toute une vie, fasse plus de sens que l'hôpital dans ce cas. Il convient alors de renverser notre rapport à la mort et notre rapport à la médecine pour permettre un investissement social autour de la fin de vie. (p. 85)

Et le rôle des médias dans tout cela?

On peut craindre que les médias contribuent parfois au déni collectif de la finitude de l'homme en ne nommant pas ce qui pourtant touche tout un chacun, la question de la mort, et en n'investissant pas la dimension réflexive qu'il y a autour de toutes ces questions. Les médias sont très friands d'affaires, lorsqu'il y en a autour des demandes d'euthanasie ou des contournements de la loi. Mais ils investissent peu la question qui précède ces affaires qui est précisément la place de la mort dans notre société, la place des solidarités pour accompagner les personnes en fin de vie, la place que le monde du travail fait par exemple à la possibilité pour les uns et les autres d'accompagner un proche tout en ne perdant pas son emploi… Il y aurait une véritable réflexion politique et médiatique à avoir autour de la fin de vie non pas pour banaliser mais pour dédramatiser le sujet et contribuer à apprivoiser l'angoisse de mort qui se cache probablement derrière ces réactions d'évitement … Cela pourrait contribuer à une forme de sagesse dans nos sociétés qui ont tendance à en manquer singulièrement. (pp.94‒95)

Les soins… palliatifs (?)

À priori, l'adjectif “palliatif” est connoté négativement dans le langage courant. Il renvoie à une notion de “pis‒aller”, de “faute de mieux”. On peut avoir l'impression que les soins palliatifs sont une approche moins noble que le reste de la médecine, celle qui guérit, voire effectivement qu'ils consistent à laisser mourir les personnes atteintes de maladies incurables.

Or, les différentes définitions concernant les soins palliatifs rappellent que ceux‒ci considèrent la mort comme un processus naturel et que les soins palliatifs n'ont pas pour mission ni de hâter ni de retarder la survenue de la mort. L'objectif essentiel des soins palliatifs est le soulagement des symptômes et l'accompagnement de la souffrance. Les symptômes non traités comme par exemple la douleur ou une souffrance psychologique sont autant de sources d'inconfort. (p. 101)

Arrêter des traitements qui concourent à maintenir en vie une personne atteinte d'une maladie incurable est‒il l'équivalent d'accélérer sa mort? Il y a là une vraie question de nature éthique et morale: quelle valeur accordons‒nous à la vie? Pour certains la sacralité de la vie amène à considérer que ne pas faire des traitements que l'on sait pouvoir maintenir en vie équivaut au fait de provoquer la mort. Pour d'autres, le fait de ne pas mettre en œuvre ou d'arrêter un traitement qui est jugé déraisonnable s'apparente tout simplement au respect du choix de la personne, au respect de ses convictions, de ses valeurs. Ces décisions, pour être valides, doivent être prises soit par le principal intéressé dans le cadre de discussions avec les personnes qui le soignent et ses proches. Lorsque la personne malade n'est pas en capacité d'exprimer son avis, ces décisions doivent être prises dans le respect de ses directives anticipées, ou, à défaut, au terme d'une délibération collégiale, prenant appui sur l'avis de la personne de confiance, sur des argument issus aussi bien de la connaissance de la maladie et des possibilités et limites des traitements qui existent, que d'une connaissance de la personne, de sa biographie, de ses préférences, de ses opinions. (p. 104)

Mettre la médecine à sa juste place

Un autre aspect qui apparaît très important… est le rôle que pourrait jouer la médecine. Il est essentiel que celle‒ci ne contribue pas à produire de telles situations exceptionnelles. En effet, c'est souvent du fait du développement des techniques médicales qu'il est possible de maintenir artificiellement en vie des personnes dans une situation à ce point complexe et inconfortable qu'il peut sembler éthique d'accélérer la survenue du décès. C'est un enjeu fondamental dans cette réflexion sur l'évolution éventuelle du rapport à la question de l'euthanasie que de penser que le rôle de la médecine doit évoluer pour ne pas produire de telles situations. Cela signifie probablement qu'il faudra à l'avenir que l'on valorise les réflexions collectives qui peuvent conduire à une décision qui est la plus difficile à prendre en médecine et qui consiste à ne pas faire alors même qu'on pourrait faire en sorte que la vie soit prolongée. On imagine que la médecine moderne dans ses capacités à traiter puisse continuer à produire des situations complexes, voire même en produise de plus en plus à mesure des progrès qu'elle réalise. Il faut donc que notre système de santé valorise la réflexion éthique, valorise le travail interdisciplinaire et valorise le débat en amont sur des situations que l'on pourrait qualifier de situations réfractaires. (pp.114‒115)

Et qui “prend la responsabilité”?

À noter que le terme de “vérité” en référence à “dire la vérité” est à réfuter. En effet, le médecin ne peut dire que ce qu'il sait. Ce qu'il sait est le fruit des investigations, d'une réflexion, d'un diagnostic, s'appuyant sur des données scientifiques. Cela n'en fait pas une vérité puisque la situation de la personne, comme la personne elle‒même, est unique; et l'humilité est nécessaire lorsque l'on annonce à une personne qu'elle est atteinte de telle ou telle maladie grave. L'humilité et la prudence sont de mises lorsqu'il s'agit de traiter des personnes. Faire du malade un acteur est une chose, en faire le décideur en est une autre. Et il ne faudrait pas que l'on passe d'une approche historiquement qualifiée de paternaliste à une approche contractualiste qui imposerait au malade de prendre et d'assumer seul les décisions concernant son état de santé. En effet, les choses sont plus compliquées. (p. 121)

Proximité et empathie contre commercialisation

L'évolution entrepreneurial du système de santé avec des objectifs de performance et de rentabilité, une valorisation des autres temps que ce temps de l'écoute de la détresse des personnes, nuit gravement à la santé des malades à la fin de leur existence, à la santé de leurs proches qui ont aussi besoin de ce temps, et également à la santé des soignants qui trouvent de moins en moins de sens à ce que soigner veut dire lorsqu'il ne peuvent plus s'arrêter à ce moment essentiel pour accompagner les personnes. (p. 126)

Il faudrait développer les législations et les faire connaître quand elles permettent et encouragent une bonne utilisation du “temps de fin de vie”

À noter toutefois, et cela est assez peu connu, qu'il existe un congé de solidarité familiale, ou congé d'accompagnement, qui permet aux salariés d'assister un proche gravement malade. Ce congé n'est en principe pas rémunéré par l'employeur mais l'assurance maladie peut verser une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie pendant 21 jours au cours de ce congé. Cette mesure est une forme de reconnaissance de ce temps, il faudrait qu'elle soit mieux connue et plus utilisée. (p. 129).

Et la Foi et les “croyances” dans tout cela?

C'est pourquoi l'homme, face à l'angoisse de la mort peut faire appel à des mythes pour surmonter son déficit cognitif: plutôt l'illusion que la résignation. C'est de la nécessité de ces mythes que naît la religion. Selon Edgar Morin (L'Homme et la Mort, 1951) , l'homme, en prenant conscience de la perte de l'autre, est en même temps traumatisé par cette même perte. L'une des caractéristiques de l'humain est de pouvoir croire en la survie des morts, donc en une sorte d'immortalité: l'homme réalise ainsi une symbiose contradictoire entre la conscience de la mort et la croyance en l'immortalité.

Bien sûr, croire en une vie après la vie peut conceptuellement aider à mourir. Mais le problème se pose différemment dans les situations concrètes:

• Soit la foi aide à vivre la vie et n'est pas qu'une croyance en “l'au‒delà”, et dans ce cas la religion est comme la philosophie, elle aide à mieux mourir parce qu'elle aide à mieux vivre. La foi permet d'espérer et l'espoir, c'est‒à‒dire le fait d'attendre et de désirer quelque chose de meilleur, ou l'espérance, c'est‒à‒dire une confiance pure et désintéressée en l'avenir, sont probablement des éléments nécessaires à la vie.

• Soit la foi est une simple croyance ou un espoir sans conscience et alors il est difficile de parler d'aide. Chez ces “croyants”, la fin de leur vie, le moment de leur mourir est parfois l'occasion d'une perte du “support” religieux. Avoir choisi de croire pour échapper à la problématique de sa propre finitude, ne pas avoir vraiment mesuré pendant toute une vie de croyance ce que signifiait avoir la foi aboutit souvent à une forme de panique à ce moment de sa propre fin de vie. Cette religion qui était sensée aider, dessert, elle est parfois même la cause d'une occultation de la dimension spirituelle pendant notre existence. D'où les fréquents et bruyants rejets de religion en fin de vie, tout comme, à l'inverse, les fréquentes “conversions” de dernière minute. (pp. 133‒134)

Et, la Conclusion de l'Auteur

Si, au terme de la lecture de cet ouvrage, le lecteur trouve que les questions relatives à la fin de vie et à la mort apparaissent plus complexes qu'il ne le pensait, nous aurons gagné une partie de notre pari. L'enjeu de ce livre n'est pas de simplifier les questions mais de les exposer dans leurs nuances et leur complexité. Nos estimons que nul ne peut en effet échapper à la dimension complexe de ces interrogations majeures qui nous concernent toutes et tous. (p. 139)

Ma conclusion

Merci à Régis Aubry de nous avoir décrit

cette “complexité” avec un maximum de clarté et de rigueur. Il aide à cette

prise de “conscience” qui semble être le propre de notre humanité et qui,

précisément, permet d'affronter la fin de vie et la mort en leur donnant un

sens (et donc une “vie”!!).

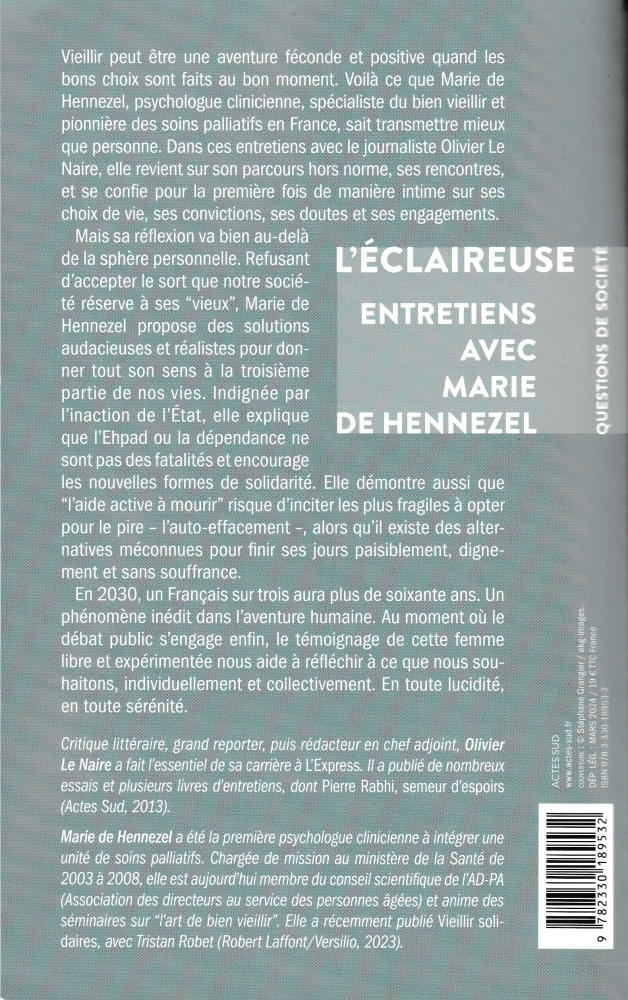

Olivier Le Naire, L'Éclaireuse. Entretiens avec Marie de Hennezel, Actes Sud, mars 2024, 192 pp.

Pierre Le Naire est un Grand Reporter qui a travaillé à L'Express. Il est parti du constat d'une situation française qu'il estime importante et urgente

…d'ici 2030, un Français sur trois aura plus de soixante ans, et où les plus de soixante‒cinq ans seront plus nombreux que les moins de quinze ans, dans un pays où le temps passé en tant que retraité(e) s'est allongé d'une bonne quinzaine d'années depuis la guerre de 40‒45, il devient impossible de fermer les yeux sur cette situation inédite dans l'histoire de l'humanité? Une véritable bombe à retardement si nos sociétés occidentales n'imaginent pas très vite des réponses appropriées, et à la hauteur d'un des plus grands défis de notre XXIe siècle. Un défi de civilisation. À une époque où ne savons plus quoi faire de nos vieux, où les modes de vie ont radicalement changé et où les jeunes n'ont plus le goût, le temps ni les moyens de prendre soin de leurs aînés, quelle est la solution? Accepter, avec un fond de culpabilité, de laisser les personnes très âgées ou dépendantes finir leurs jours dans des Ehpad sans personnels ni moyens suffisants pour se montrer bientraitants? Tolérer que des centaines de vieillards isolés continuent chaque année de mourir misérablement dans les couloirs de nos services d'urgences? Voter une loi sur le suicide assisté pour inviter discrètement les plus fragiles et les plus déprimés à l'auto‒effacement? Ces “solutions” inhumaines ne sont acceptables ni pour les vieux d'aujourd'hui ni pour ces vieux que nous serons tous dans un avenir plus ou moins proche. Alors que faire?. (pp. 8‒9)

C'est là que le

journaliste a la chance de rencontrer Marie de Hennezel et de lui proposer une

longue interview dans sa résidence de l'île d'Yeu.

Mari de Hennezel est bien

connue de par l'appui important qu'elle donna à François Mitterrand tout au

long de sa fin de vie… mais pas seulement: elle a été la première psychologue

clinicienne à intégrer (à la demande de François Mitterrand) une unité de soins

palliatifs. Elle a publié de nombreux livres sur le sujet et continue, à 77

ans, à animer des séminaires sur ces sujets largement débattus en France.

Une façon d'avoir l'avis d'une personne qui a passé sa vie à accompagner, en

connaissance de cause et de façon magistrale, un nombre impressionnant de

personnes en fin de vie!

Sa parole est vraiment celle d'une “éclaireuse”…

un “Veilleur” ne peut qu'y être très attentif pour son lecteur!

Et, d'entrée de jeu, dans le débat public qui agite la France, sa position est très claire

Pour en revenir à la question du suicide assisté, il existe d'autres méthodes bien plus douces, bien plus humaines, bien moins traumatisantes pour les personnes très malades ou très vieilles qui, lorsqu'elles sont toujours conscientes, ont décidé que le temps de quitter ce monde est venu pour elles. Je pense en particulier à l'anorexie finale dont nous reparlerons. Les médecins connaissent bien ce procédé ancestral, alors pourquoi personne n'en parle? (p. 21).

Et tout d'abord, prendre conscience rapidement de la situation et se positionner

Nous sommes les premiers dans l'histoire de l'humanité à vivre aussi longtemps. Il est possible de faire de cette nouvelle donne une chance, une véritable opportunité, ou bien au contraire un enfer. À nous de choisir, et vite, car c'est aujourd'hui, maintenant, que tout se joue. Les solutions existent. Je les expérimente seule ou avec d'autres personnes de ma génération. Reste à trouver la volonté individuelle et collective de les appliquer. (p. 23)

Dans la situation sociologique française (…européenne??) actuelle il y a lieu pour les vieillissants d'aujourd'hui de prendre le taureau par les cornes

Les boomers doivent aussi se prendre en main pour inventer une nouvelle solidarité intra- et non plus inter-générationnelle, puisqu'on voit bien que très souvent les enfants – quand on en a ‒, mais aussi les proches, n'ont plus vraiment le temps, le goût, ni les moyens de s'occuper de leurs aînés. Notre génération, si elle ne veut pas finir dans des Ehpad carcéraux, va devoir inventer de nouvelles formes d'hébergement solidaires, des lieux beaucoup moins onéreux et en même temps lus humains, plus chaleureux, plus respectueux de la dignité de chacun. Là encore, nous connaissons la solution puisque des résidences services seniors mais aussi des béguinages ou des maisons de retraite solidaires existent et fonctionnent très bien. Mais là encore, cela ne marchera qu'à condition de s'y prendre tôt: une personne qui ne s'en préoccuperait que lorsqu'elle se retrouve en perte d'autonomie ne serait plus acceptée dans ce type de structure. (p. 24)

Mais quelle est la vision de base qui dynamise la réflexion et l'action de notre interviewée?

La plus belle des motivations pour agir, toutes générations confondues, ce n'est pas la peur ni la honte, mais un rêve collectif positif. L'idée qu'en changeant notre regard sur le grand âge et la mort, en ouvrant nos yeux, nos oreilles et notre imaginaire, en découvrant que des solutions existent et en les mettant en place, nous serons tous beaucoup plus aptes à conserver notre autonomie ou à accompagner le plus humainement possible ceux qui se fragilisent. […] La génération des enfants des boomers attend de ses parents qu'ils organisent leur vieillesse afin qu'”ils continuent de se sentir pleinement en vie et autonomes”. […] Voilà pourquoi, à l'âge qui est le mien, je m'applique à moi‒même ce que j'enseigne dans mes séminaires sur l'art de vieillir: je prends soin de moi, je bouge, je fais attention à mon alimentation, je suis en lien avec les autres, je cultive mes amitiés, je me montre curieuse de tout et en éveil. Bref, je consacre mon énergie à ce qui me procure de la joie, et tout cela me maintient vivante. J'ai parfaitement conscience que je peux devenir plus vulnérable dans les années à venir, mais je garde toujours à l'esprit que vieillir est un phénomène paradoxal: mon corps va décliner, certes, mais, sauf incident de parcours, ma pensée, mon esprit ne sont pas destinés à diminuer, et mon âme peut rester jeune. Car si le corps décline, l'âme, elle, ne vieillit jamais. […] Une chose est sûre, que j'ai pu vérifier durant des décennies en côtoyant des personnes âgées ou malades: le désir de vivre, de se battre et d'être heureux malgré les épreuves ou malgré l'âge est à la portée de la plupart d'entre nous. C'est cette intime conviction que j'aimerais partager… (pp. 27‒28)

Quant à sa position par rapport à la foi chrétienne dans laquelle elle a été baptisée et elle a grandi, voici ce qu'il faut en retenir

Je me sens très proche du théologien suisse Maurice Zundel. Selon lui, à ceux qui n'ont pas vécu pleinement, la mort apparaît comme un gouffre. Son article L'expérience de la mort (Choisir, 1971) m'a inspirée durant toutes les années où j'ai accompagné des mourants. Cette référence constante à Zundel explique d'ailleurs que l'on m'ait invitée à donner, en mars 2006, une des “Conférences de Carême” à Notre‒Dame de Paris. Cette année‒là, l'archevêque de Paris, Mgr André Vingt‒Trois, avait décidé de donner la parole à quatre femmes: deux théologiennes et deux personnes issues de la société civile, la psychanalyste Julia Kirsteva et moi‒même. Aucune femme n'avait jusqu'alors été invitée à prendre la parole dans cette cathédrale depuis qu'elle existe. Cette conférence que j'avais intitulée “Un temps pour mourir”, s'ouvrait sur un questionnement: comment vivons‒vous ce temps? Notre mort nous surprendra‒t‒elle ou cheminerons‒nous lentement vers elle? Nous sera‒t‒elle volée par ceux qui préféreront nous mentir pour ne pas rencontrer notre angoisse ou bien imposée par ceux qui décideront à notre place que nos derniers instants de vie de valent pas la peine d'être vécus? Ce qui me permettait de poser les termes du débat, celui‒là même auquel nous sommes aujourd'hui confrontés: exigeons‒nous qu'un tiers abrège notre vie ou l'abrégeons‒nous nous‒mêmes, par crainte d'affronter notre propre déchéance ou d'être un poids pour les autres? Ou, tout au contraire, ferons‒nous de ce temps un temps d'échange, de transmission, un don d'amour, le dernier de notre vie? Ce qui me permettait de poser aussi les enjeux de l'accompagnement du temps du mourir: restituer à la mort sa place dans nos vies, permettre à un mourant d'être un vivant jusqu'au bout, et découvrir le lien si mystérieux qui existe entre vulnérabilité et humanité. Je me souviens de Bertrand Delanoë, alors maire de Paris, venu m'écouter parce que mon propos, m'a‒t‒il dit, s'adressait à chacun, et non au seul cercle des catholiques. Certes je me suis éloignée du dogme catholique, mais je me sens néanmoins toujours chrétienne. (pp. 32‒33)

Quelques éléments de ce qui a formé les positions et comportements de Marie de Henezel

J'ai bien conscience que la mort de mon père a joué un rôle dans mon intérêt pour les oins palliatifs, l'accompagnement. Ma propre position face au suicide s'ancre aussi là, c'est évident. J'ai connu les ravages d'un tel acte au sein d'une famille. Voilà pourquoi dans mes séminaires, mes livres, j'insiste sur le fait qu'il importe d'être en paix avec l'existence que l'on amenée, en travaillant tôt sur ses regrets, ses rancunes, sa culpabilité, au lieu de les refouler. Il faut sortir les fantômes des placards. Si mon père avait choisi de le faire, il n'aurait peut‒être pas vécu ses dernières années dans la mélancolie, ni imposé à sa famille le traumatisme de cette fin violente. (p. 37)

Entre psys, nous échangions souvent nos impressions, car nous ne sommes pas toujours conscients de la manière dont l'autre perçoit notre toucher – il n'ose pas en parler. Nous développions cette capacité à être dans le tact qui, soit dit en passant, est un très joli mot. Dans le tact, il y a de la prudence. Dans le tact, il y a une écoute, un respect, de la tendresse. C'est tout cela, l'Haptonomie. Cette formation peu connue a été très, très importante dans ma vie professionnelle, notamment pour entrer en contact avec les mourants. (p. 47)

La plus connue de ces “aides de fin de vie” est évidemment celle qu'elle assurera auprès de François Mitterrand et qui engagera son expérience des “soins palliatifs”

Chacun, bien sûr, a reçu un petit bout de la vérité spirituelle de François Mitterrand. Personnellement j'étais fascinée par son originalité spirituelle, son besoin de liberté spirituelle… Son rapport à la mort était assez semblable au mien: il était habité par l'idée qu'elle est là, omniprésente, et qu'elle fait partie de la vie. Lui aussi détestait les dogmes, les maîtres à penser, les institutions. Cela explique beaucoup de notre affinité spirituelle.

“[…] à partir de 1987… vous rejoignez le premier service de soins palliatifs en France et François Mitterrand se tient au courant de votre travail, de vos formations? Oui, bien sûr, même si c'était aussi le cas auparavant. Nous échangions aussi beaucoup sur nos lectures. Il m'a notamment fait découvrir Une vie bouleversée (1941‒1943), Seuil 1985, d'Etty Hillesum, cette incroyable jeune femme qui affiche, en plaine guerre et au plus fort de l'antisémitisme, une foi indéfectible en l'humain. Etty Hillesum finira ses jours en 1943 au camp de transit de Westerbrork. De mon côté, je lui notamment apporté L'expérience de la mort de Maurice Zundel qui l'a beaucoup frappé. Zundel, théologien suisse très libre, disait par exemple ceci: “Je ne sais pas si le Dieu extérieur existe, mais le Dieu intérieur, oui!” Ces paroles étaient assez subversives pour un prêtre qui affirmait également: “Rien ne nous interdit de penser que notre longueur d'onde caractéristique ne puisse, après notre mort, aller informer un corps dont nous n'avons aucune idée”. Cette phrase est extraordinaire. D'abord parce qu'elle n'assène aucune vérité, ensuite parce qu'elle ne parle pas du corps, mais d'une “longueur d'onde caractéristique”. Or nous savons que chaque être possède sa longueur d'onde propre. Chacun d'entre nous. Alors, une longueur d'onde, elle meurt ou elle ne meurt pas? “Rien ne nous interdit de penser qu'elle puisse subsister après la mort”, voilà ce que dit Zundel. Cette part de mystère, du mystère d'au‒delà de la vie, l'idée que plus tard nous serions peut‒être des ondes, plaisait à François Mitterrand car il était sensible aux ondes des pierres et à celles des êtres. Il percevait la vibration des gens à distance. (pp. 58‒59)

Et son expérience à elle avec les mourants? “Cet accompagnement des mourants durant tant d'années vous a‒t‒il parfois pesé?”

Une fois par semaine, nous avions une réunion que l'on appelait “le rituel de deuil”. Nous parlions des gens qui étaient morts dans la semaine (on en comptait une vingtaine par mois!). Nous parlions d'eux, de leur accompagnement, des difficultés que nous avions rencontrées, des joies aussi, car il y a beaucoup de joie parfois dans l'accompagnement des mourants, du fait des libérations qui ont lieu. Je me souviens d'être entrée un jour dans la chambre d'une vieille dame que je ne connaissais pas; je me suis assise près d'elle, on a parlé, puis à la fin de notre conversation, elle a pris mes mains dans les siennes et, avec une énergie incroyable pour une mourante, elle m'a dit: “Mon enfant, n'ayez peur de rien. Vivez tout, vivez tout ce qu'il vous est donné de vivre, car tout, tout est un don de Dieu”. Je vous cite ses mots textuellement car je ne les ai jamais oubliés. Aujourd'hui encore, alors que je vous parle, je sens la force dans ses mains. Une demi‒heure plus tard, elle était morte. Quel cadeau elle m'a fait avant de partir! (p. 69)

Parmi les “techniques” que Marie de Hennezel a adopté, le chant a pris de l'importance

Nous sommes vibrations et le chant est une manière de communiquer, de s'unir par la vibration. Chanter a donc semblé naturel dans le cadre de mon travail d'accompagnement. Moi‒même je chante depuis très longtemps, et j'ai fait partie de deux quatuors d'amis… on dînait ensemble puis on chantait. J'adorais cette recherche d'harmonie entre nous […] mais au‒delà des joies personnelles qu'il me procure, le chant m'a effectivement été utile dans mon métier. J'ai suivi une formation avec Iégor Reznikoff, qui enseignait le chant contemplatif antique, puis je l'ai invité dans le désert marocain pour animer l'un des voyages que j'organisais pour les sidéens. Il nous faisait chanter des airs contemplatifs du 8e siècle. Il nous expliquait comment le son voyage dans le corps, part des pieds pour remontrer jusqu'au sommet du crâne, et débloque en chemin les chakras et les centres d'énergie. Dans toutes les traditions il existe des chants sacrés. […] J'ai aussi chanté avec le lama tibétain Sogyal Rinpoché dans un centre bouddhiste proche de Montpellier. Il existe des mantras dans toutes les traditions du monde, à commencer par la tradition chrétienne, et ce sont ces mantras que l'on chante d'ailleurs à Taizé. Le chant n'est pas un dogme, mais une expérience qui nous ouvre l'âme. (pp. 73‒74)

Elle a également puisé aux “sagesses asiatiques”

Dans l'art de bien vieillir, cet enseignement est capital car la grande leçon du taoïsme est que la vie est changement et que le changement est vie. Il faut non seulement en prendre conscience mais aussi l'accepter, et accompagner ce changement, donc bouger à la fois dans sa tête et avec son corps. Pour rester pleinement en vie, il convient de renoncer à certaines choses pour que d'autres surviennent, car la vie a horreur du vide. L'acceptation ne se décrète pas mais elle peut s'expérimenter. Et nous voyons bien qu'aller de l'avant, ne pas avoir peur d'avancer, est un atout considérable pour vivre une vieillesse heureuse. Quand on part à l'aventure, on ne sait pas ce que l'on va trouver. Il faut l'accepter avec curiosité. Il en va de même au seuil de la mort. Les gens qui estiment que tout est dit, tout est vécu, tout est derrière soi, ceux qui pensent qu'il n'y a plus qu'à attendre péniblement la mort ne sont déjà plus dans la vie. (pp. 74‒75)

Et, par dessus tout, ne pas avoir peur des “tabous”

Quand je regarde en arrière, je me rends compte qu'effectivement tous les thèmes sur lesquels je me suis engagée sont des tabous majeurs. Tabou de la mort, de l'invisible, du vieillir. Tout ce qui fait peur à la société, tout ce que l'on cache et dont on ne veut pas parler. Le tabou, c'est aussi ce qui ne se fait pas. Toute ma vie j'ai essayé de mettre des mots sur ces thèmes‒là afin qu'on puisse en débattre. Parler de la mort ne fait pas mourir, sinon je serais morte depuis très longtemps. Cela ne fait pas non plus mal, sinon je serais dépressive depuis des décennies. Côtoyer ces sujets, les mettre sur la table, m'a au contraire rendue plus vivante, plus forte que beaucoup de gens qui se réfugient frileusement dans le déni. Mettre des mots sur les choses, c'est passer de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie. […] Il ne faut pas hésiter à bousculer les tabous, à faire évoluer les pratiques. Cela a un coût et ce coût est la solitude. La solitude qu'engendre le sentiment de ne pas être toujours comprise et approuvée. (pp. 82‒83)

Quelques conseils dès lors pour bien vieillir… et tout d'abord “aimer son âge”

Le jugement de notre société jeuniste sur la vieillesse est si négatif, si faux, si biaisé, si caricatural qu'effectivement beaucoup préfèrent ne pas anticiper, ne pas voir ce qui leur arrivera. Mais la seule vraie solution consiste à travailler sur soi pour s'abstraire de ces mauvais clichés, et apprendre à aimer son âge afin de le vivre de la manière la plus heureuse possible. Il convient aussi de comprendre à temps que le chemin qui reste à parcourir n'est pas le même que celui qu'on a emprunté durant la première partie de notre vie. Et cet autre chemin peut durer trente ans, voir plus. Là encore, il ne s'agit pas de vivre les dix premières années de sa retraite comme l'on vivra les dix suivantes. Si l'on perd des choses à mesure que le corps vieillit, d'autres viendront les remplacer, les compenser, à condition qu'on ait pu s'adapter. Lorsqu'on a compris tout cela, vieillir devient une aventure qui vaut vraiment le coup d'être vécue, contrairement à ce que s'imaginent beaucoup de gens. (p. 87)

Et, notamment, “faire alliance avec son corps et son esprit”

Je vais brièvement énumérer des conseils généraux qui vous sembleront peut‒être évidents, mais cela va toujours mieux en les répétant, surtout en les appliquant. D'abord la prévention, qui passe par un suivi médical régulier, même si l'on se sent en forme: les yeux, les oreilles, les dents, le cœur, la densité osseuse, les bilans sanguins qu'il convient de réaliser chaque année afin de détecter au plus tôt la moindre anomalie, la maladie qui pourrait se déclarer. Autre impératif: apprendre à se nourrir correctement pour éviter les carences, le diabète, le cholestérol, la prise de poids, les cancers, etc. Il existe toutes sortes de méthodes. À chacun de choisir celle qui lui convient le mieux. S'abstenir de fumer et limiter la consommation d'alcool est également, chacun le sait, indispensable si l'on veut vieillir en bonne santé. Autre évidence: pratiquer quotidiennement, quels que soient son état et son âge, un exercice physique adapté. On ne compte plus les sites, les stages, les livres qui permettent à chacune et à chacun de trouver les recettes ou les méthodes qui lui correspondent. Marche, qi gong, taï‒chi, vélo, natation, yoga, pilates… Personnellement, chaque jour, je marche et je fais des exercices de gymnastique douce. […] Vieillir bien dépend donc beaucoup de l'énergie que l'on y met et de la motivation qui est la nôtre. Une personne qui s'alimente bien, fait quotidiennement de l'exercice, stimule son cerveau et se montre curieuse de nouveauté au lieu de s'enfermer sur elle‒même a de grandes chances de vivre une belle vieillesse. (pp. 95‒96)

Mais “peut‒on également prévenir le déclin cognitif?”

Oui! Dans de nombreux cas, il n'y a pas de fatalité. Il faut juste bien comprendre que le cerveau a horreur de l'immobilité, de la sédentarité, de la répétition, et qu'il possède une plasticité que vous ne soupçonnez même pas. Saviez‒vous, par exemple, qu'il est capable à tout âge de reconstruire des connexions neuronales? Donc l'idée que notre stock de neurones s'épuise fatalement est fausse, archifausse, et cela explique pourquoi des personnes de quatre‒vingt‒dix ans ou plus ont une vraie jeunesse d'esprit et, selon l'expression consacrée “gardent toute leur tête”! Souvent parce qu'elles ont fait ce qu'il fallait pour conserver un cerveau agile. La tête doit bouger autant que le corps, d'où la nécessité de s'ouvrir chaque jour à la nouveauté, car, encore une fois, le cerveau a besoin de changement pour nous permettre d'accueillir les situations nouvelles et de nous y adapter. J'ai rencontré lors d'une de mes conférences une centenaire qui est venu me dire: “Moi, ma clé, c'est lire, lire, lire! Lorsque je lis, je voyage dans un autre monde, je découvre des émotions nouvelles”. Faute de pouvoir bouger physiquement, cette femme bouge mentalement, psychiquement, et préserve ainsi sa santé spirituelle. (pp. 96‒97)

Le constat de traitements médiocres voire malheureux pour les personnes qui sont “placées” en maisons de soins (Ehpad en France) mérite une attention prioritaire

Quand je vois dans les Ehpad de très vieilles personnes en état de grande vulnérabilité, mon cœur se serre parce que je ne suis pas sûre du tout qu'on les aide à trouver ce qui leur procurerait de la joie. Souvent, les animateurs ou animatrices essaient de les distraire, les soignants font ce qu'ils peuvent avec les moyens qui sont les leurs, ceux qu'on a bien voulu leur donner. Mais parfois, les résidents des Ehpad sont collés d'office devant la télévision dès 6 heures du matin, sans qu'on leur ait demandé leur avis et alors même que certains d'entre eux se sentent très bien seuls avec leurs pensées. Certains savent faire leur miel de leurs souvenirs heureux… Chaque cas est particulier et mériterait une attention particulière. Jamais ou presque on ne demande aux résidents des Ehpad: “Quelle est votre source de joie?” Cela pourrait être consigné dans un dossier, pourtant je n'en n'ai jamais vu qui évoque cette question. Si notre société décidait de s'en donner les moyens, il serait possible d’adoucir considérablement la vie des personnes en grande détresse en leur parlant, en les écoutant, ou tout simplement en leur tenant de temps en tant la main de manière humaine et chaleureuse. Par ailleurs, si, grâce à une politique publique volontariste, les règles de bon sens que je viens d'énumérer étaient appliquées, le nombre de personnes en situation d'abandon et de détresse absolue diminuerait considérablement. (pp. 110‒111)

Attention! La vie est plus que la vie du corps

Durant les deux confinements, les personnes âgées n'ont pas été considérées comme des citoyens responsables, même si elles conservaient leur droit de vote. La vie a été appréhendée dans la dimension biologique, mais la vie, c'est bien plus qu'un corps. Il existe une vie affective, une vie relationnelle, une vie démocratique, une vie spirituelle. C'est tout cela la vie, et pas simplement manger, dormir, naître ou mourir. (p. 124)

Comment mieux former les “soignants” et ceux qui doivent aider les personnes en fin de vie?

On leur a appris des techniques de soins, mais bien peu ont ensuite reçu une formation pour accompagner la fin de vie. Eux‒mêmes vivent dans une société où la mort est vécue comme un échec. Il faudrait donc commencer par les former en leur rappelant que la mort fait partie de la vie et ne constitue en rien un échec de la médecine puisqu'elle est le destin de chacun. Ça calerait les choses. Ensuite, il convient de rappeler qu'au‒delà des gestes techniques pour lesquels les soignants ont été formés, la manière de les administrer, de les prodiguer, est essentielle. La manière de toucher le patient, de parler à un mourant change absolument tout. Même si l'on est pressé, savoir se poser deux minutes pour écouter, sourire ou prodiguer une caresse, manifester de la compréhension, de l'empathie, apaise souvent mieux que n'importe quel calmant. Ces choses ne vont pas de soi parce que les soignants sont en général débordés. Je leur ai souvent dit qu'une temps de présence même très court durant lequel le patient sent que vous êtes là, complètement présent à lui, peut être suffisant. Ces remarques vous sembleront sans doute des évidences, pourtant elles ne le sont pas pour tous les soignants, parce qu'à force de stress et de pression, leur empathie s'érode. On leur demande d'être rapides et efficaces, pas de se montrer humains. Dans le système actuel, l'humanité n'est pas valorisée. (pp. 130‒131)

[…] Même si c'est principalement le rôle des psychologues, les soignants devraient avoir la possibilité de dégager un peu de temps pour communiquer avec les familles, surtout lorsque le mourant ne peut s'exprimer lui‒même. Hélas, cette conception large du soin n'est pas quantifiable, et comme on ne peut pas évaluer précisément sa rentabilité, elle est ignorée et méprisée. Au regard de l'Administration elle ne vaut rien. Nous sommes dans un monde où l'hôpital est devenu une entreprise qui doit rapporter de l'argent, et cela a un coût: l'abandon du soin. (p. 132)

En défense ou en proposition de ce qu'elle appelle l'anorexie finale et qu'elle prône éventuellement pour elle‒même, Marie de Hennezel raconte

Max (une veille dame parente) s'est couchée et a cessé de manger. Ses enfants, ses petits‒enfants, ses voisins sont venus lui dire au revoir, et, de jour en jour, elle s'est affaiblie. Lorsque mon mari lui a demandé ce qui l'occupait toute la journée, elle lui a répondu en anglais Loving, I suppose… que l'on pourrait traduire par “aimer, sans doute”. Elle a mis plus de temps que d'autres à mourir car son fils tenait absolument à la faire boire. Il avait l'idée fausse que sans cela elle souffrirait. Il sait maintenant, après avoir parlé à des médecins, qu'on aurait très bien pu seulement mais régulièrement lui humecter les lèvres afin d'éviter la sécheresse de la bouche. Elle serait morte beaucoup plus rapidement. Je rencontre beaucoup de personnes dans les résidences seniors qui aimeraient finir ainsi, mais l'anorexie finale est mal vécue par les proches dans notre pays où la nourriture revêt tant d'importance: c'est un peu comme s'il s'agissait d'un cas de non‒assistance à personne en danger. […] Il est important de bien différencier la nourriture considérée comme un soin et la nourriture considérée comme un traitement. Lorsque que quelqu'un ne peut plus s'alimenter et que vous lui portez de la nourriture à la bouche, si cette personne ouvre la bouche, la prend et la mange, il s'agit d'un soin. En revanche lorsque le patient ferme la bouche, serre les lèvres et que l'on force le passage en disant “Allez‒allez, il faut manger un petit peu. Et puis si vous ne mangez pas, on va devoir vous mettre sous perfusion, ce serait dommage!” ‒ pratique assez courante dans les hôpitaux ou les Ehpad aujourd'hui – alors, il s'agit d'un traitement. Et là, chacun est libre, dans notre démocratie, de refuser un traitement. Bien sûr, chacun est libre de mourir comme il le souhaite, mais à condition d'être informé de tous les moyens légaux possibles, y compris l'anorexie finale. Je confirme que les unités de soins palliatifs savent parfaitement encadrer l'anorexie finale et confirme aussi que ce choix n'est pas douloureux, contrairement aux idées fausses qui circulent à son propos. Ouvrons le débat, informons le grand public, et, à partir du moment où tous les éléments auront été posés sur la table, chacun pourra décider de ce qu'il veut. Mais j'insiste: une vraie liberté requiert une possibilité de choix en toute lucidité et en toute connaissance de cause. (pp.155‒156)

Et, à nouveau, et très clairement, une évaluation assez négative de l'attitude de la génération montante par rapport aux générations vieillissantes

J'admire les Petits Frères de Pauvres qui viennent en aide à ces gens si démunis et parviennent encore à mobiliser des jeunes pour leur rendre visite. Mais ne nous leurrons pas. Dans une société jeuniste et individualiste où l'on fait moins d'enfants et où les gens ont de moins en moins de moyens, ne comptons pas trop – sauf heureuses exceptions ‒ sur les jeunes générations pour vraiment s'occuper de leurs aînés. (p. 157)

Tant que notre société regardera la vieillesse comme un naufrage ou un désastre, tant qu'elle refusera de voir dans la mort un processus naturel inhérent à la vie, tant qu'elle n'adaptera pas notre système de santé aux besoins d'une France vieillissante, tant qu'elle n'imaginera pas de nouveaux modes de solidarité, nous ne nous en sortirons pas. (p. 160)

…quand ils le veulent, les vieux et les vieilles savent faire de la résistance. Si l'on souhaite changer le regard sur le grand âge, à nous de montrer l'exemple en prouvant qu'à soixante‒quinze ans il est possible d'être dynamique, plein de désirs ou de projets, et parfois même de se sentir presque mieux dans sa peau qu'à soixante ans. Il faut le dire parce que la société ne l'entend pas. Toutes ces initiatives prouvent aussi que lorsque les personnes âgées s'organisent vraiment, la solidarité intergénérationnelle n'est pas un mythe mais une réalité. (p. 161)

Et, dans la foulée de toutes ces expériences, Marie de Hennezel a aidé à la création de “Béguinages”, des lieux conviviaux pour la fin de vie

Adapté aux réalités d'aujourd'hui, le premier lieu – mixte évidemment – de l'association Béguinage solidaire a été ouvert en janvier 2023 à Valognes, dans la Manche, et me semble bien répondre aux urgences actuelles. Le Dr Véronique Fournier, cofondatrice du CnaV, a parfaitement résumé le projet: Le Béguinage solidaire est une entreprise de l'économie sociale et solidaire sans but lucratif. L'idée est née du constat que le mal‒logement et la précarité sont encore des réalités pour trop de retraités et de personnes âgées. Et que les Ehpad ne répondent pas à leurs attentes. L'objectif du Béguinage solidaire – un habitat de petite taille de douze à trente logements au maximum – est donc de proposer des lieux de fraternité dans les différents territoires. Il s'agit de se rapprocher pour s'aider les uns les autres, tout en restant chacun chez soi. On continue ainsi de vivre “libre”, tout en étant “utile” aux autres habitants du Béguinage, en “aimant”, et en “étant aimé”.

Cela reflète bien selon moi le besoin des personnes vieilles de se sentir aimées, utiles et de trouver leur place dans la société, surtout lorsque les plus âgés sont très souvent confrontés aux deux fléaux du monde actuel: la solitude et l'indifférence. [… et cela suppose toute une organisation, notamment économique] …Autre intérêt du Béguinage solidaire: les prix restent modérés puisque d'une part ce tiers‒lieu n'est pas médicalisé et que, d'autre part, le profit n'est pas le but de l'association qui possède ces murs… (pp.163‒164)

Et, finalement, pour elle personnellement, comment organise‒t‒elle sa fin de vie?

Avez‒vous laissé des directives anticipées? Oui, j'ai livré mes souhaits à une personne de confiance et j'ai fait cela oralement car, comme je vous l'ai dit, je me méfie des papiers. À priori, donc, rien ne se fera contre ma volonté. Mais, encore une fois, j'espère être suffisamment consciente pour pouvoir dire moi‒même ce que je souhaite. Par exemple, l'anorexie finale pourrait être une solution pour moi. Si je sentais pour une raison ou une autre que le moment est venu, je pense que c'est ce que je choisirais car j'ai vu que l'on ne souffrait pas, que l'on pouvait rester soi‒même tout en ne s'alimentant plus, et s'éteindre ainsi tout doucement. Oui, je le ferais. Mais pour cela, il faut demeurer conscient. La personne de confiance n'est consultée que si l'on ne peut plus s'exprimer ou si l'on n'est plus lucide. Comme j'ai une répulsion pour l'incinération, qui est peut‒être due à ma culture ou aux mauvaises expériences dont j'ai été témoin, je souhaiterais être enterrée. […] Évoquer tout cela ne me met pas mal à l'aise. En parler me procure même une forme d'apaisement. (p. 179)

Et, finalement, quelle est la clef de sa vision des choses?

Lorsque j'ai commencé à entrer en contact physique avec mes patients à la suite de ma formation d'haptonomie, j'avais intégré l'idée que le corps n'est pas un corps‒objet, mais une “corporalité animée”. Le corps est plein d'âme, si j'ose dire, et la main qui le touche doit elle aussi être pleine d'âme. Cela amuse mes amis quand je leur demande “Comment va ton âme?” au lieu du banal “Comment vas‒tu?”. Ils savent ainsi que je me mets à l'écoute de l'intime en eux, et qu'ils peuvent me faire confiance s'ils veulent m'en dire quelque chose. Alors je suis tentée de terminer nos entretiens sur cette phrase que j'aime beaucoup de François Cheng: “À la fin, il reste l'âme. En chaque être, le corps peut connaître la déchéance et l'esprit la déficience. Demeure cette entité irréductible, palpitante, là depuis toujours, qui est la marque de son unicité” (De l'âme, 2016). (p. 181)

Ma Conclusion

On peut critiquer la “politisation” d'un débat sur le vieillissement et la

fin de vie dans une société vieillissante. Mais le débat lui‒même est

probablement le seul canal pour une prise de conscience des urgences et des

voies possibles d'un regard et d'une pratique vraiment “humains” en direction

de ces problématiques pour engager de façon rapide et réaliste des mises en

œuvre que l'on serait tenter de toujours repousser tant que l'on ne se trouve

pas confronté personnellement aux situations décrites par ces personnes qui ont

pu les vivre et les examiner de près et sur base d'une vraie compétence et

d'une vision vraiment “humaine”!

…Bref: un appel “va et fais de même!”

comme disait Jésus de Nazareth, à propos du bon Samaritain, à celui qui lui

demandait qui était le “prochain”!!